Русский горизонт – особого свойства: тут двойная тайна, ибо в недрах многих поэтических ощущений русскости мерцает возвышенно-волшебный Китеж, всё никак не всплывающий из-под метафизических вод; а резкая черта горизонта словно распахивается небесной альтернативой чудо-града.

Какой простор и звон в ушах,

Какой простор и звон в ушах,

когда тропинка полевая

тебя выводит на большак,

все горизонты открывая!

Ты набираешь высоту

и видишь с птичьего полёта

всю наготу и всю тщету

земных страстей, людского пота.

Стих сух: но строчки вспыхивают хворостом, чтобы дать необыкновенное, устремляющееся в запредельность пламя: разыграться темами отдельных огненных волокон.

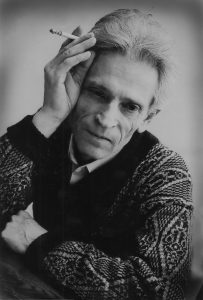

Стих Николая Перовского выразителен предельно: никакого словесного излишества не допускал поэт, ювелирно обрабатывая материал жизни, собственных фантазий и грёз, опыта, который удалось наработать, проходя разнообразными тропинками, дорогами, их отслоениями…

Жизнь не отбрасывала тени,

пока душа росла в зенит,

но ветви сердца облетели,

а старый ствол ещё звенит.

Ещё ни солнце и ни вьюга

его не могут побороть,

лишь родовых колец кольчуга

стесняет дух и сушит плоть.

У него была большая душа – у Николая Перовского: душа, готовая ко взлёту и познавшая парения, пока находилась в теле; душа поэта, чувствующего гармонию и классическую красоту мира, но стремящаяся дальше, выше…

Он предлагал свои формы метафизического языка: связанные с природными понятиями, как связано ощущение ствола собственной внутренней сути с облетающими ветвями сердца – здесь нечто от философии русского космизма, от огненного языка Андрея Платонова, от мощной сказовой фактуры стилистики Леонида Леонова.

Плоть уходит: иссушаемая годами, она становится не нужной: пока стихи разворачивают в пространство феномен своего бытия.

Острый взор прозрения отразится в поэтических зеркалах Перовского, сильно разгоняя кольцами ощущения, связанные с ним:

Бывает острое прозренье,

как взрыв в мозгу, что ты — живой,

что ненависть, любовь, горенье

в тебе, с тобой и над тобой.

Ты только вскрикни, хлопни дверью

или засмейся — просто, вдруг –

и тут же ветер и деревья

тебя затянут в общий круг.

Мощь общего круга – оттуда же, от темы всеобщности, от необычности полётов русского космоса духа, от переливов прозрений Циолковского, от поэтических озарений Чижевского…

Перовский, разумеется, самостоятелен в стихе, но ассоциации, вызываемые его поэзией, говорят о насыщенности оной, о богатстве палитры, и пространном пространстве духа, освоенном поэтом.

Как смешано многое:

В тот милый круг, где всё живое,

где наслаждение и боль,

где правят общею судьбою

горенье, ненависть, любовь.

Сколь оправдано такое смешение знают все, достаточно ходившие по дорогам бытия, ибо волокна горения и боли вполне могут переплетаться, как – увы! – и ленты любви оборачиваться обожжёнными трагедией лентами ненависти.

Мастерство завораживает – в любом деле. Отсюда:

Шарманщик, трубочист или тряпишник,

точильщик или чистильщик сапог,

придите к нам из тех времён давнишних,

когда любой из вас был полубог.

Я помню вас, корявых, груболицых,

с весёлой сумасшедшинкой в глазах.

В фуфайках и потёртых рукавицах,

в передниках, в халатах, в картузах.

Есть нечто брейгелевское в тугом описании лиц и одежд, есть и гаммы ассоциаций, звучащие за названными профессиями…

Бредущий по дворам с шарманкой старик…

Чумазый, но по-своему чрезвычайно изящный трубочист…

Перовский использует интересные метафоры, они опаляют сознание точной находкой, западающей в память, и суммы их, прослаивающие стихи, играют разными цветами человеческой жизни:

В истоке детства, в солнечной излуке –

телеги и точильные станки,

когда тебе, как в сказке, прямо в руки

ныряют рыболовные крючки!

Стих туг, как виноградная гроздь.

Порой – он брызжет соком, как жареное мясо.

Мясо жизни близко поэту – в проявлениях мастерства, связанного с ремеслом, в самых различных ракурсах яви, попадающих в поэтические окуляры.

А чистильщик! А уличный сапожник!

Ты приглядись к нему из-за плеча:

какой уж там ремесленник – художник! –

с повадкой и сноровкой циркача!

Они всегда в порядке и в ударе,

они и есть твой двор, твоя страна, –

о, запах кожи, ржавчины и гари!

О, дух махорки, пота и вина!

И тут уже сам смак жизни ощущается истово, весело-задорно-яростно…

Ничего, что профессии – не из высот, громоздящихся к… условному трону; ничего, раз они дают столько артистизма, и так окрашены духом бытия.

…словесная роскошь иных русских названий, их гармония и медоточивость обыгрываются изящно поэтом:

Лебяжье. Лебединка. Лебедянь…

Издревле наши реки и озёра,

приветливо открытые для взора,

с разбуженных сердец взымали дань.

Красота замедленного чтения: словно вглядываешься в бесконечную воду земли, словно медленно вслушиваешься в тайны названий, связанных с источниками, с корневыми основами бытования на земле.

Люди и вода: они так союзны – как правда и откровение, как поэзия и озарения.

И много их, световых, вспыхивает в произведениях Перовского, играя оттенками познанного, переливаясь гармонией духа.

Ирония порой перевивала волокнисто-колюче стихи Перовского, и то, что обращалась она, задействуя порочные стороны бытования, к поэту Икс, дающего общую картину, было логично:

Поэт, раскрученный вполне,

полвека бывший на волне,

гордыни вдоволь накопил

и вдруг утратил прежний пыл…

…Давно не слышал соловья,

не видел хрусткого жнивья,

не замирал от тишины,

не попадал в тиски луны.

Где друга верного лицо,

любимой женщины крыльцо,

где гроздь сирени, луч звезды.

Отяжелевшие сады…

…Очистил зерна от плевел —

ослеп, оглох, осиротел…

Тут – вариант иронии, переходящей в сатиру…

…никто никогда не ответит, почему в нагрузку к литературному дарованию даются тщеславие, честолюбие, гордыня, трактуемые грехами: и мало кто из поэтов способен победить их, отрешиться от оных…

Вспоминается Хлебников – этот глобальный дервиш русской поэзии…

Или Тютчев – высокий аристократ её.

Ни тот, ни другой не обладали, кажется, негативом – только – огромным даром, в случае Тютчева – гением.

…душа всегда была – основой, альфой поэзии Перовского: и свою он расшифровывал стихами, отсюда и рождалось:

Душу в стих обратив,

замираешь от сходства:

вот он, вечный мотив

на исходе сиротства…

Есть миги счастья: в том числе, связанные с творчеством, с сочинением стихов; но сплошной, тотальной лентой оно едва ли кому даётся…

Жизнь, узнанная с разных сторон, была к Перовскому щедра и своей изнанкой (впрочем, вероятнее всего, опыт выбирает человека): поэту довелось и бродяжить, узнавая шаровую ширь русского пространства и разноликие нравы людей, встречавшихся на пути; довелось Перовскому и побичевать на гнутых, таких красивых, но порою столь неласковых к носителю поэтического дара московских улицах; соприкоснуться с… почти горьковским дном, познакомившись пред тем и с богемой…

Но дно – всегда тяжко: поэту, опалённому своеобразным огнём отверженности, пришлось возвращаться в родную провинцию, где мера вещей иная, воздух не столь пропах амбициями, не настолько зависит от денег…

Неласковость жизни не служит основанием для её отвержения: ибо, чем бы ты ни жил – всё равно это – жизнь, и в ней достаточно всего, что стоит воспевать.

В частности – и такое горячее и горящее, юношеское ощущение:

…отроком грешным,

сговорясь с камышом,

подсмотрел, как потешно

ты прошла нагишом.

Я забыл твоё имя,

но шуршит между

строк под ступнями

твоими раскалённый песок.

…многим знакомо, со многими бывало: но великое право поэта перевести голый физиологизм момента в чудесную высоту поэтических строк.

Литература сливается с жизнью, сплетается определёнными волоконцами, и песок, прогретый до условных «корней» своих великолепием вечного византийски-российского солнца, перетекающий на страницу, волшебно шуршащий между строк – горит драгоценными карбункулами правды и подлинности.

…Он был из сирот – Николай Перовский, попавший в четырёхлетнем возрасте в специальный детский дом, куда распределялись дети репрессированных «врагов народа».

Сиротство такого рода тяжело вдвойне: то, что поэзия Перовского пронизана солнцем и радостью жизни, говорит о мере стойкости поэта, и…человека…

Он узнал и беспризорное детское бродяжничество, и учёбу (незавершённую) в Московском горном институте, и работу на шахте… на целине…

Жизнь тёрла его в шероховатых ладонях…

Нужно ли столько опыта?

Но – повторимся – оный, вероятно, не выбирают, и те силы, что определяют нашу судьбу, сами решают, что кому положено.

В 60-е годы жизнь вроде бы начинает улыбаться поэту: выходят книги, о стихах пишет Сергей Наровчатов, Ярослав Смеляков рекомендует их в «Комсомольскую правду», высоко оценивает поэзию Перовского и Николай Рубцов.

Более двадцати книг выходит при жизни.

…звёзды, иногда нежно мигая, возникают над нами: о! эти бесконечные шатры звёздных полей – с их вечною тайной, с ощущением собственного бессмертия!

Сутью поэтического дела Перовского мыслится именно попытка докопаться до самых глубоких корней, и – возможность налюбоваться жизнью, столь кратковременной, в какие бы перспективы не уводили драгоценные нити стихов:

Дай наглядеться, дай мне наслушаться,

дай докопаться до звёздных корней…

…степь говорила с ним.

Она говорила – могуче и таинственно, как сфинкс, давая ответ столь же двойственный, сколь и оригинальный:

Я сказал: «Научи меня, степь,

Дай мне воли и дай мне покоя,

Я годами сидел, я ослеп

В безнадёжной борьбе со строкою».

И услышал я странный ответ:

«Все дороги ковыльной равнины

Упираются в горный хребет,

В океан обрываются синий…»

Но не в смерть упираются они – дороги: в пространства столь значительные, что и смерть, вечно пугая, тем не менее, покажется ничтожной.

У Перовского, как будто свой воздух – необыкновенной синевы, ласкового натяжения, особого пространства.

У него же – своя степь, свои махины гор, и свой океан: великолепно колышущийся, пронизанный мириадами огней океан духа…

Служа ему, поэт разбил свой словесный сад, наполненный чудесными растениями, и создал свою архитектуру (в мире поэзии многое сочетаемо) – уходящую вверх, по световой вертикали, куда приглашает поэт тех, кто способен ещё слышать поэтическое слово.