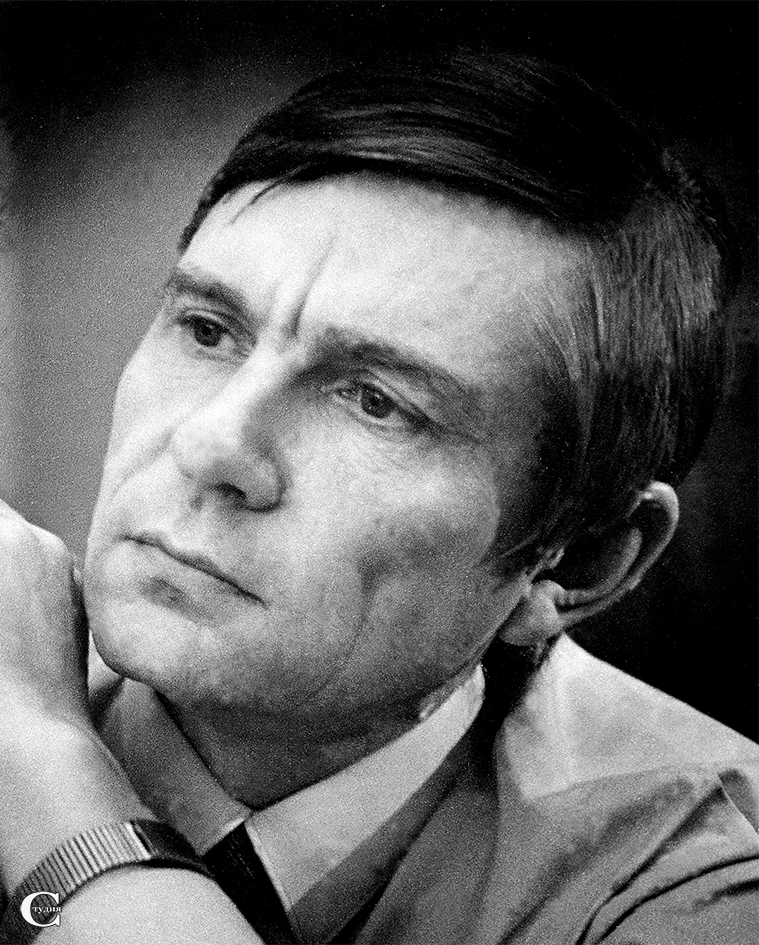

22 февраля 2025 года 60-летний юбилей со дня рождения отмечает известный русский поэт, лауреат всероссийских и международных премий Андрей Фролов.

Орловский Дом литераторов и Орловская областная организация Союза писателей России сердечно поздравляют Андрея Владимировича с Юбилеем, желают здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, мира, света и добра!

Сквозь туман идёшь на свет…

(Размышления о лирике Андрея Фролова)

Внешне с другими прохожими схож —

Внешне с другими прохожими схож —

Так же причёсан, обут и одет,

А приглядишься и сразу поймёшь:

Ходит по городу странный поэт.

Эти строки Андрей Фролов посвятил орловскому писателю Николаю Перовскому, но их можно отнести и к самому Андрею Владимировичу — тот, кто его встретил, никогда не усомнится, что перед ним поэт. Обаятельная улыбка, запоминающиеся глаза и удивительные стихи — мелодичные, тихо сияющие добротой и необыкновенно тёплым светом, определить который можно только одним словом — Любовь.

Любовь обращена к родному краю — Орловщине, к людям, её населяющим, к России. Большой стране, в которой много проблем, но и бесконечно много родного, без чего нельзя жить. Более того, по-настоящему только здесь, дома и можно жить («Воспоминание»):

Звон полуночных яблок,

Падающих с небес,

Столик, присевший набок,

Прячется под навес,

В озере лунным бродом

Тянется в детство нить…

Я ведь отсюда родом,

Здесь мне и дальше жить.

Дороги воспоминания, в них даже падающие яблоки становятся похожими на звёзды, ведь падают они прямо с небес, озарённые лунным светом. А образ ниточки, связывающей времена, вообще сквозной в творчестве поэта: «Это лето зацепилось / Паутинкой за пенёк» («Бабье лето»). Ничего нет случайного ни в природе, ни в жизни человека, поэтому и счастлив он на Родине, дома, где всегда примут, где рады тебе любому («Возвращение домой), лишь бы приехал:

Под высоким скольжу окном,

На крыльце недосуг присесть,

Пыльным ветром врываюсь в дом:

— Принимайте таким, как есть!..

Здесь даже глагол «врываюсь» уже говорит о многом — в нём сила, радость, быстрота действия. Спешит «блудный сын» домой, скучает, да и по нему тоже соскучились — и стада мычат приветственно, и колодец воды даёт, будто здоровается, зовёт поговорить, лирический герой и задерживается возле него на «пяток минут». В стихотворении всё наполнено звуками — родными и радостными, а фраза «Под высоким скольжу окном» обещает чудо, сюрприз для близких. В этом много ребячества, озорства, но ведь недаром у поэта есть произведения, наполненные живой сказкой («Заколдованный лес»):

Под ногою хрустнет жёлудь,

Страхом из кустов пахнёт…

Воздух здесь такой тяжёлый —

До земли осины гнёт.

Крикнешь — нету даже эха,

Ухнет филин — чур, меня!

Корчась в судорогах смеха,

Смотрит леший из-за пня.

Стоны, шорохи и всхрапы

Блудят в чаще средь теней.

Сосен скрюченные лапы

Всё когтистей и длинней…

Привела стихотворение полностью, потому что в нём обаяние волшебства передано зримо и объёмно — в звуках, запахах, ощущениях и даже страхах. Всё по-настоящему — даже леший родной, из русских сказок. Поэт видит мир со всеми его внутренними связями, поэтому и мы, читатели, можем увидеть, как явь сплетается с вымыслом, как приоткрывается дверочка из реальности в мир… сна, фантазии?

И нас везут не кони, а драконы —

Не пар, а дым клубится из ноздрей.

Мы сказочным предчувствием влекомы —

Доехать бы, доехать бы скорей!..

Сохранил поэт восхищение миром, поэтому и встречаются ему чудеса даже в повседневной жизни, поэтому и видит он, как порой не хватает нам волшебства, когда уходит оно из мира («Ворожея»):

Ходили слухи: бабка — ведьма,

Мол, ей и сглазить — плюнуть раз.

Давно пора ей помереть бы,

Да ведьмам слухи — не указ.

…………………

С кончиной каверзной старухи

Утихомирилась молва…

А на девятый день округе

Хватать не стало волшебства.

Обида за ушедшее волшебство ярко проявилась в стихотворении «Я не люблю осенний лес…». Автору трудно смириться с тем, что пропала тайна, летом жившая в чаще:

…Суровый, грозный, неподкупный,

Теперь он выпотрошен, гол,

И не пугает старым лешим

Худых берёзок частокол

На фоне выцветших проплешин.

А ведь сказка, волшебство живут только дома, никогда не будет их в чужой стране. Вспомните, когда расцвело у нас ожидание инопланетян? Когда перекраивали Россию под западные образцы. Часто ли сейчас о них вспоминают? Нет, прошло увлечение. А вспомнила я это, прочитав стихотворение «Орловщина», в котором всё родное противопоставлено чуждому:

Ладони к нежаркому солнышку тянет

плакучая ива, бормочет родник…

Сюда не летают инопланетяне —

уж больно прозрачен здесь воздух для них.

Андрей Фролов умеет видеть свет и надежду, в его стихах нет места мраку и отчаянию. И это не пустой, иногда ни на чём не основанный оптимизм, это выстраданное, понятое через жизненный опыт — мы сами отвечаем за своё счастье, за себя и близких, за свой дом, за свою страну. В стихотворении «Отец» есть удивительные по своей силе и, наверное, открытости слова: «Ответственным за счастье / Собой назначен сам». Никто ничего за тебя не сделает и не решит. И следом — преемственность семейная, преемственность поколений: «Всё чаще узнаю / В себе его замашки». Семья же у Андрея Фролова напрямую связана с домом, Родиной, долгом («Родина»):

В лугах не кошена трава

Четыре срока.

А мама?.. Всё ещё жива,

Да одинока.

Ждёт обветшалая изба

Тебя так долго,

Сверни у чёрного столба —

Нет выше долга.

Образ дома-избы очень важен в лирике поэта. Это прошлое страны, это связь поколений людских. Образы домов одушевлённые, приём олицетворения работает безотказно, заставляя читателя не только умом понять происходящее, но и проникнуться сочувствием — и к одинокому зачастую дому. В стихотворении «Когда-нибудь» герой рассказывает, как обязательно приедет в село, где «очень правильно жила» его прабабка Мила. С образом которой связан дом, теперь уже — покосившаяся изба. И с ней можно поговорить — с больными скрипучим недугом половицами, с сундуком, уставшим стеречь никому не нужное добро… Главное: «И прабабушка к обеду / Выйдет, памятью светла…» Стихотворение будто сразу засветилось лучиками, какие бывают только у глаз добрых бабушек, ведь пока жива память, живы и любимые, такие родные люди. Память светлая — и надежды, значит, не напрасны, раз есть, куда приехать, «наплевав на все дела».

А с уходящей в прошлое патриархальной Россией с её вековым (может быть, вечным?) деревенским укладом связано уже не только сочувствие, но и боль («Старый дом»):

В пику столетью жестокому

Выстоял — повезло.

Подслеповатыми окнами

Щурится на село.

Грузно осел на завалинку,

Ставнями шевеля…

Август. Деревня Каменка.

Стонущие поля.

Стареет дом, его явно некому обиходить, значит, некому и поля засевать и убирать… «Стонущие поля» — образ неслучайный, горький, болезненный, ведь золотящееся хлебное поле — это и есть Россия, это первая ассоциация с нашей страной. Это благополучие, счастье. Заброшенным, умирающим деревням посвящено поэтом немало стихотворений. Однако даже в них нашлось место свету, надежде, молитве («В деревне Коровье Болото…»):

Горбатятся крыши косые,

Хребтами белеют плетни…

Храни, Вседержитель, Россию!

И эту деревню храни.

Да, в лирике Андрея Фролова жива надежда на будущее. Поэтому, кроме образов стареющих домов и деревень, есть в его лирике и строящийся дом, и новые жители деревенские. Вопреки всему строят они и играют свадьбы («Свадьба»):

Всё путём, по обычаям древним:

Пир горой…

Да ведь речь не о том.

В этой, Богом забытой, деревне,

Почитай, уже есть третий дом!

И тут же, рядом, стихотворение «Храм» — возвращается жизнь, строят жители новый храм. Вера в Бога не даст умереть и пропасть России, она обязательно возродится.

Нежностью наполнены произведения, посвящённые улочкам Орла, его дворикам. Это немножко обособленная часть творчества Андрея Фролова — это всё тоже о России, но чуточку другой — здесь рассказывает поэт о провинциальной городской глубинке. Это любовь на всю жизнь — с тихим бытом, с яркими воспоминаниями. «Улица Грузовая / Гнётся под грузом лет»… Здесь и образ отца, соседи, дедова липа. Здесь остановилось время, замерло, очарованное. Конечно, оно сорвётся и побежит дальше, но в таких улочках, в тёплом их очаровании наша опора:

Если бы этой не было улицы,

Я бы придумал её!

Связаны с Орлом детство, первая влюблённость в конопатую девчонку, школа. И, возможно, определившие будущее уроки литературы. Так хочется вместе с героем послушать его учительницу Татьяну Алексеевну, влюблённую в предмет, рассказывающую о Татьяне Лариной и Евгении Онегине. Так хочется снова (ведь и у нас были такие учителя) оказаться в классе и в весне:

И мы сидим притихшие,

На нас из-за окна

Глядит глазами-вишнями

Серьёзная весна.

И весна слушает, несмотря на время буйного цветения тех самых вишен…

Старые кварталы с деревянными домами, с почти деревенским укладом в центре города позволяют и сейчас заглянуть в прошлое, пройтись по нему наяву, посмотреть на себя немножко со стороны. Здесь снова приходишь к себе настоящему, и бежит навстречу такое далёкое детство. Очень лично воспринимаются нарисованные поэтом картины — именно потому, что видишь в них себя, возвращаешься к себе еще беззаботному, как будто к лучшей версии жизни. Разве можно забыть созданную бьющей из шланга водой радугу? А начало весны с лужами и счастьем от разлетающихся апрельских брызг?

Картину детства в сердце берегу я:

Володька Рыжий, дворничихин внук,

Схватив за шею радугу тугую,

Над головою чертит полукруг! («Поливальщик»)

Вразбег по пенящимся лужам

Снуют весёлые лучи,

Ворона скачет неуклюже

Через проворные ручьи. («Весна во дворе»)

Романтик до глубины души, поэт одушевляет природу, дома и улочки, а своих героев наделяет чудесными способностями, они становятся творцами — это ещё одно проявление авторской фантазии и умения видеть красоту нашего мира («Облака»):

Поле ощетинилось стогами,

Коромыслом выгнулась река.

Слепленные детскими руками

По лазури плыли облака.

Пронося через годы свой свет (процитирую Алексея Шорохова, сказавшего про Андрея Фролова «поэт, получивший духообразующий запас света именно в детстве»), лирик видит любые его проявления в жизни. Его Россия — деревенская, городская — богата светом: лучами солнца, сиянием луны, мерцанием звёзд, тёплыми огоньками, зажжёнными людьми («Огоньки»):

И когда невмочь от бед,

И надежды нету,

Сквозь туман идёшь на свет

И выходишь к свету.

Как спасенье от тоски

И примета силы,

Золотятся огоньки

В пасмурной России.

Выводом звучат слова поэта из стихотворения «Родина любимей не становится…» Как бы ни было, какие бы отметины не остались на судьбе, поэт остается с ней, неизменно прекрасной:

Сердце от рождения запомнило

Родины усталые глаза,

Спрятанную в сумерках околицу

И дымки лохматые над ней…

Родина любимей не становится,

Родина становится нужней.

Я не зря сказала о людях. Их образы в лирических произведениях Фролова всегда точны, зримы. Автор относится к своим героям очень по-доброму, передавая читателю своё восхищение тружениками, добротой, человеческой красотой. Ругается на ребятню, лазящую в сад за яблоками, Андревна («Хозяйка яблоневого сада»), сердится, стращает «пацанву». Однако никто ещё не пострадал от её гнева: «А потом вздыхает глухо / И, беседуя со мной, / Говорит: / — Дурна старуха — / Нешто слопать всё одной?» И невольно улыбаешься. А чудесный рыбак Федя, который «любит молча сидеть у воды»? Разве скажут про плохого человека — «Улыбаются звёзды ему»? А дед из стихотворения «В январе, беспокоясь о лете…»? Даже не речь, мысли его пересыпаны русским фольклором: «— Всё изменчиво, парень, на свете, / Ты, давай-ка, телегу готовь…»

Каждый образ индивидуален. В первую очередь, автор точно передает речь персонажей, используя диалектные формы, слова, свойственные описываемой местности. Зато рассказывая об отце, живущем в городе, поэт уже «деревенских» слов не употребляет…

На родных улочках и все люди родные, нет там чужих. Как и в родном доме. В стихотворении «Пироги» переданы уют дома, любовь к родным, если бывает идеальная семья, то она перед нами. В моём детстве мама говорила, что в доме всё хорошо, когда вымыт пол и пахнет пирогами. И вот:

Но какой же запах вкусный!

И с самим собой в борьбе,

Я тащу сестре — с капустой,

С мясом — папе и себе…

Мама громко нас ругает,

Отводя смешливый взгляд.

Если пахнет пирогами,

Значит — в доме мир и лад!

Может быть, этот лад и объясняет цельность поэтического мира Андрея Фролова, его красоту и высокую духовность при внешней простоте поэзии, в которой нет ничего надуманного. Как сказать о вечности без высоких фраз? Как передать течение времени? Найти своё место в вечном круговороте? У тонкого лирика Фролова есть стихотворение «Отражения»:

Месяцы, годы, века

Катит река облака,

Солнца размазанный блин,

Птиц недостроенный клин,

Старой сосны остриё

И отраженье моё…

Всему есть место, протяжённому во времени, вечному и сиюминутному, и каждый момент тоже значим, а если об этом помнить, придётся соответствовать. Сложно так жить? Наверное. Но и проще простого. Осознание ответственности спасает иногда от ошибок. Об этом и разговор поэта с Судьбой («Убереги»). Что самое страшное для героя? Предательство. Семьи, Отчизны, самого себя. Учитывая, что в стихотворениях Андрея Фролова последние две строки — почти всегда вывод, подведение итога, главным оказывается не прожить зря:

От пустяковой, зряшной жизни,

Судьба, меня убереги.

Движение, дорога — сквозной мотив поэзии Андрея Владимировича Фролова. И в прямом смысле — поезда, тропинки, и в переносном — река жизни, «В жизнь приходим только в гости…» («Кресты»). Грустное стихотворение, но очень важен в нём момент понимания именно своей ответственности — перед собой, перед Богом: «И ложимся под кресты…» Это и золочёный крест на часовенке, и могильный крест. И пусть не терпит суеты смерть, но и в суете жизни не стоит забывать о кресте. И о том, что жизнь наша пролетает мгновением, а вечная жизнь бесконечна («По дороге на дачу»):

Вырисовывая штрих,

Трёт обочину педаль.

Впереди такая даль,

За спиной — лишь яркий миг.

У русских поэтов одними из самых сильных стихотворений нередко бывают молитвы. Даже если они так не называются. Стихотворение «В августе» не молитва напрямую, оно, скорее, звучит призывом обратиться к Богу. Скромным, но, благодаря закольцованности строения, настойчивым:

В августе небо ближе к земле…

Липы листвою ложатся под ноги.

Будто в былом старикашка убогий,

Ветер копается в рыжей золе.

В глади реки, как в зеркальном стекле,

Зримей стократ неизбежность итога.

Чаще мольбы долетают до Бога —

В августе небо ближе к земле.

Перекличка со стихотворением «Отражения» — снова река, в которой отражается всё, как в зеркале. Но если в первом случае запечатлено мгновение в вечности, то во втором нас подводят к мысли о неизбежности вхождения в Вечность… И о близости неба — Бога — к нам…

Не даёт поэт читателю забыть о том, что всё, происходящее в его поэзии, — дома, на Руси. Поговорили о молитве, о Боге, о небе — не забудьте про Родину («Если о Руси»):

Если о Руси, как без Бога?

Путь к нему долгонько топтали.

Веры сберегли пусть немного,

Только та, что есть, крепче стали.

Дорога, путь к Богу. Трудный, тяжёлый, но где ещё, в какой стране «По-матерински небо / Склонилось над тобой»? Только дома, в «стране великих парадоксов».

***

Нет, наверное, поэта, не думающего о своём предназначении, о творчестве. У Андрея Фролова Творчество не размышления и длительные раздумья, а жизнь сердца. Рвущегося вперёд, быстрее, ещё быстрее, галопом («Творчество»):

Не сдюжит, однажды взорвётся,

Осколками брызнет вразлёт!..

И тысячу лучиков солнце

В себя благодарно вберёт.

Значится, останутся тепло и свет в мире. Останется Поэзия («Пусть мне скажут, что я не такой…»):

Разольюсь карамельной тоской

В невозвратный закат над рекой

И умру просветлённой строкой…

А иначе и жить-то на кой?

Неслучайно возникает и образ Икара в одноимённом стихотворении. Пусть разбился, но ведь взлетел, достал до солнца! И оставил память о себе на века.

***

Говорить о лирике Андрея Фролова и не упомянуть стихи о любви нельзя. В них он полностью верен себе. Простые истории из жизни, верность собственному чувству и своей избраннице. И однако… Расставания и ссоры, возвращения, убежавшая и вновь вспыхнувшая любовь… Множество героев населяет страницы.

Показалось интересным, что в части стихотворений лирический герой будто сливается с автором, в других же есть он и она… Ничуть с основными героем и героиней не схожие. Сравните:

Семь лет

Не спеша вдыхал рассвет

запах сеновала.

— Мне б прожить с тобой семь лет, —

ты тогда сказала, —

Их хватило бы с лихвой,

пусть не очень много…

Пахло скошенной травой

от тебя и стога.

Много радостей и бед

нам судьба дарила.

Вот и минуло семь лет…

Надо же, — хватило!

Не пара

Он не мог любить другую,

эту же — терпеть не мог.

Вот и тыкался вслепую

в перекрестия дорог.

И она при редкой встрече

гордо тешилась игрой,

а потом комкала вечер

над подушкою сырой.

Вместе быть нельзя им было,

врозь сгорали от тоски…

Хромоногая кобыла

ковыляла вдоль реки.

Тёплое чувство и безнадёжные отношения, непримиримые, не дающие даже надежды на спокойствие в будущем…

Отношения в любви, в семье — это тоже огромная ответственность. «Ссора», «Разлад» — именно об этом. Поразил образ разлетающихся на мелкие осколки бокалов: стекло без блеска, нарастающая тревога, взрыв простого стекла, взрывающий души. От ссоры двоих даже «Звёзды под утро припухли». То ли устали слушать «забубённые души», то ли стыдно им… Зато окончание ссоры, кажется, у самой природы вызывает вздох облегчения.

Умеет Андрей Владимирович невзначай сказать о важном, ненавязчиво подвести итог. Стихотворение «Любовь» именно такое:

Страсть уходит.

Остаётся

Ровный круг тепла и света —

Будто ласковое солнце

В самой середине лета.

Пониманье с полужеста,

Молчаливая порука

И спокойное блаженство

От присутствия друг друга.

Лик Николы-чудотворца

И чертополох над дверью…

Страсть уходит.

Остаётся

Радость полного доверья.

Как и от встречи с настоящей любовью, после знакомства с лирикой Андрея Владимировича Фролова остается ощущение тепла и доброты, яркого света и невероятной ценности жизни, которую никак нельзя прожить зря:

…Жизнь для всех желанной остаётся,

А тепла, накопленного летом,

Хватит нам до будущего солнца.

Ольга ГОРЕЛАЯ, литературовед, член Союза писателей России

Накануне на торжественном собрании, посвящённом Дню Защитника Отечества, Губернатор Орловской области Андрей Клычков за многолетнюю плодотворную литературную деятельность, большой вклад в развитие культуры Орловского края, за социально-культурную и общественную деятельность наградил Андрея Фролова Медалью Тургенева.

Накануне на торжественном собрании, посвящённом Дню Защитника Отечества, Губернатор Орловской области Андрей Клычков за многолетнюю плодотворную литературную деятельность, большой вклад в развитие культуры Орловского края, за социально-культурную и общественную деятельность наградил Андрея Фролова Медалью Тургенева.