ГОРЯЧИЕ РАНЫ

В знойную пору опять возникли обманчивые видения: асфальт впереди начал дрожать, зыбиться, лосниться, жирными пятнами стекать на обочину. И только вблизи дорожное полотно снова становилось упругим и твёрдым, мерцающей шершавой струей ныряло под колеса.

Рождённая горячими потоками воздуха, причудливая игра света завораживала, притягивала к себе. Узоры менялись, как в детском калейдоскопе, и переливались, словно живые.

Не сбавляя скорости, Плахов мельком взглянул на дочь — видит ли она этот затейливый хоровод? Вытянув ноги и откинув голову на спинку, Ася уютно устроилась па сиденье, почти лежала на нем, ее выпуклые, подведенные серебристо-голубой краской веки были прикрыты.

Плахов потянулся к рычажку приемника и убавил звук. И тотчас Ася открыла глаза, негромко спросила:

— Мешает?

— Я думал, ты спишь…

— Вот ещё! Целая ночь впереди. Когда приедем?

— Уже скоро.

Переговариваясь с ней, Плахов прозевал километровый знак. С нетерпением он дождался следующего, вывел машину на взгорок и выключил зажигание. Мотор заглох, захрустели под шинами каменные горошины и смолкли.

— Опять скат? — искоса взглянув на отца, поинтересовалась Ася.

— Не угадала,— отозвался Плахов.

Он выбрался из машины, заслонясь от солнца, внимательно огляделся. Где-то здесь раньше начинался пологий спуск, тянулась обсаженная липами пыльная дорога, внизу темнел бревенчатый мостик с перилами. А за ним раскинулись заливные луга: пройдешь по траве — и останется позади светлый, матовый след. Носился вдоль берега жеребёнок с гладкой шёрсткой и бархатистыми губами, косил диковатым глазом, норовил взбрыкнуть, поддеть копытом. И целый день висели над головой мягкие, на тёмной подкладке, облака… Впрочем, когда это было — облака, липы. В детстве мы всё преувеличиваем… Сейчас Плахов видел лишь безлюдный, крутой обрыв, редкие кустики у реки, разбросанные в низине сельские домишки и не узнавал родных мест.

Он опустился на сиденье, захлопнул дверцу и с минуту не двигался.

— Что случилось? — забеспокоилась Ася. — Может, заблудились?

— Да нет, всё в порядке. Приехали. Вот оно, Красное.

Дочь бегло окинула взором деревню, иронически усмехнулась.

— Ах да. Я и забыла. Волнующая минута встречи с отчим краем. Родительский кров, дым родной хаты, последний поклон…

— Ох, Аська! — сокрушённо покачал головой Плахов. Дождёшься ты у меня. Лопнет моё терпение…

Дочь хмыкнула и снова прикрыла свои нагримированные, неестественной голубизны, веки.

Плахов повернул ключ и выжал сцепление. Он отыскал удобный спуск, развернул машину, осторожно вывел её на укатанную до блеска двухполозную, в мелких трещинах, колею. Грунтовая дорога круто забирала вправо, в сторону от шоссе, размашистой петлей опускалась в лощину. За речкой миновали ровное, гладкое поле, усаженное крестообразными рядами тощей капустной завязи, потом, валко раскачиваясь на ухабах, на ощупь продрались сквозь заросли вишняка. Вскоре открылся обнесённый тесовой оградой двор с приземистым, казенного вида строением в глубине.

— И что теперь? — деловито осведомилась дочь. — Освободить машину?

— Сделай одолжение, разомни свои косточки. И ради бога, перестань язвить. Всё равно не оценят.

Ася обиженно выпятила губы, но все-таки выбралась наружу, слишком приметная в своём брючном наряде среди этого просторного, истерзанного ободьями и тракторными гусеницами двора с привязанной у ворот понурой лошадёнкой, накрытой вместо седла потёртым ватником.

Они поднялись в серую полутьму коридора и задержались у раскрытой двери. В комнате за дальним столом виднелось тусклое, словно запылённое лицо с припухшими веками. Молодая женщина с карандашом в руке разбирала кипу бумаг.

— Есть тут живые люди? — подал голос Плахов.

— Вы ко мне? — встрепенулась женщина, вскидывая нa пришельцев глаза. — Входите.

Она поднялась из-за стола, невысокая, плотная и тугая, показала гостям на стулья, представилась:

— Будем знакомы: Евгения Горчакова, председатель. Чем могу служить?

— Я, собственно, по личному делу, — пустился в объяснения Плахов, — Ехал мимо, по пути заглянул… Вся штука в том, что я здесь родился. Именно здесь, в Красном. Дa и после приезжал, мальчишкой. Давно, разумеется, и с тех пор — никаких связей… В общем-то, прихоть, сплошная лирика. Ведь столько лет прошло! И все ж нет-нет, да и зaщемит сердечко. Дай, думаю, загляну, удостоверюсь, пройдусь по старым следам… Плахов я, Михаил Плахов.

— Плахов? Постойте, Плахов… Нет, не помню. Я-то не местная и мало кого знаю из коренных уроженцев.

— Жаль. Но, может быть, старожилы остались? Какой-нибудь дед или ещё кто…

— Ну, если я сведу вас с бабкой Токарихой, вы вряд ли обрадуетесь. Толку от неё не добьетесь, а заговорит это уж точно. Вам нужен Капитоныч — это вернее.

И тоном человека, который не привык откладывать решения, громко позвала:

— Галя! Галь! Сбегай, позови Капитоныча.

— Счас! — послышалось из коридора.

Резво зацокали каблучки, мимо двери прошмыгнуло ситцевое, в синий горошек, платье.

Теперь, когда Плахов освоился с полумраком, скуластое, обветренное лицо Горчаковой показалось ему уже не тусклым, а словно прокопченным на солнце. Легкая вязаная кофточка с короткими рукавами плотно, как чулок ногу, обтягивала плечи председателя, на сгибах округлых локтей вздрагивали, расправляя крылья, ямочки-птички. Привычным скользящим жестом Горчакова вспушила свои завитые волосы и улыбнулась, округляя щёки и показывая ровные, крепкие, яркие на смуглом лице, зубы.

— И давно вы на этой должности? — поинтересовался он.

— Пятый год. Сначала агрономом назначили, а теперь вот за старшего. Начальство терпит, ну и я не сдаюсь.

— Трудно приходится?

— Как вам сказать… А где она, легкая работа? Любое дело не даётся с наскока. В общем, привыкла… А это ваша дочь? Я так и подумала.

С простодушным любопытством она оглядела Асю, задержалась взглядом на расклешённых внизу брюках и отвела глаза.

— А как с техникой? — спросил Плахов. — Хватает?

— Вполне. А вот народу — в обрез. Молодёжь больше в город метит…

— А из города?

— Оттуда и калачом не заманишь. Вот вас, к примеру, разве уговоришь остаться?

— Куда уж мне! Разве что для здоровья…

— Можно и для здоровья. У нас вон совсем пустые дома на Выгонке. И сады, и колодцы, и лес рядом. За ними присматривать надоело — того и гляди растащат по брёвнышку. Так что милости просом. У нас каждой живой душе рады.

— Спасибо… Мы не мешаем? Не задерживаем вас? — забеспокоился Плахов.

— Нет, конечно. Это я сводку и район готовлю — пояснила она. — И, как всегда, срочно. Не беда, успею. Вот определю вас и… Не вы первые. У нас частенько гости бывают. То ветераны, то родственники. Дело в том, что здесь фронт стоял. А у нас, списки погибших. Приезжают, ищут своих. Я сначала решила, что и вы тоже… Ничего Капитоныч разберётся. Он у пас по этой части мастак.

Постукивая палочкой, переступил порог и загородил собой дверной проём мужчина преклонных лет с крупными, тяжёлыми чертами лица и кустистыми бровями. Левая нога у него не сгибалась, и он при каждом шаге подтягивал её к себе, непослушную и чужую.

— Моё почтение, — густым, гулким голосом заговорил он. — Звали? Кому я тут, старый охламон, понадобился?

— Вот, знакомься: наш земляк, — порекомендовала Горчакова. — Родом из Красного.

— Да ну? — удивился мужчина и уставился на Плахова.— Чей же будешь?

Плахов объяснил.

— Михаил? Погоди-ка… Это какой же? Уж не покойной ли тётки Насти племяш? А? Не тот ли дохлый шкет, кого на поправку присылали, на молочко да на вольный воздух? Уж не он ли?

— Тот самый, — обрадовался Плахов.

— Помню, как же, — благодушно гудел Капитоныч.— Когда ж это было, дай бог памяти… Должно быть, году в тридцатом — тридцать втором или около того. Ну да! Не раньше. Ещё портки у тебя до колен были и помочи накрест. Верно? Хоть и дырявая память стала, а ухватила. Ишь, как оно обернулось. Да, бежит времечко… Ну и с чем пожаловал? Уж не дачу ли присмотреть?

Плахов рассказал о цели своего приезда.

— Ах, вон как. Похвально. Старое — оно, говорят, крепче нового. Не так ли? Только где ж их найти, стариков? Осталась одна Токариха, да и та заговаривается. А я тогда пацаном был, вроде тебя.

— А изба? Ну там пеньки, сруб или ещё что. Сколько раз мерещилось: шаткое крылечко, замшелые венцы, тёмные сени, связка лука под застрехой… Так, кажется, называют?

— Какая там изба! — безнадежно отмахнулся Капитоныч. — Здесь фронт стоял. Все чисто сгорело.

— Ах да, фронт… А место? Место ведь сохранилось? — настаивал Плахов, —Колодец, межа, камень — что угодно. Хоть какая-нибудь зацепка, точка отсчёта.

— Место? Отчего ж, показать можно. Пешком или как? — И Капитопыч кивнул в сторону окна, за которым поблескивала никелем задняя фара машины. — Ваш бегунок?

— Да, пожалуйста, — засуетился Плахов, вскакивая с места. — Если можно проехать, я с удовольствием…

— Я с вами, — подхватилась и Ася.

По совету своего провожатого Плахов направил машину вдоль густого ряда пыльных, поникших от зноя ракит, разгоняя полусонных кур, свернул в тесный, не тронутый колёсами тупичок. Не без труда Капитопыч высунулся наружу, выпрямился, опираясь на палку, свободной рукой окинул пространство, глуховато произнёс:

— Здесь он и был, Настин двор.

Они ступили на огородную межу, прошлись между грядок. Надутые, упругие стрелки лука, кружевная морковная бахрома, а дальше — крапивные заросли, выщербленный угол сарая… Плахов приглядывался к чужой усадьбе, силился представить на этом месте серые, с облупленной краской пчелиные ульи, тонкую, как папиросная бумага, кожуру на стволе березы — она отставала от коры, завивалась стружкой. Шелестела, мерцала на солнце, обдавала прохладой листва, рядом на высоких ветках проглядывали спелые груши, по-местному дули, размытыми комочками надолго повисали в воздухе золотистые осы… И соседская девочка, шустрая, беловолосая, босая, с потешным именем — Нюнька. Анюта… С ней Плахов тогда сдружился: вместе и за ягодами, и за теленком, и на речку. Интересно, какой она стала, если жива?

Растерянно озираясь, он брёл вдоль межи, видел лишь рыхлую землю, жиденькие кустики смородины, железную крышу сарая и ничего не узнавал. «И это всё? — разочарованно думал он. — И это называется вернуться?».

— А берёза? — с надеждой спросил он. — Её, бывало, издалека видать…

— Берёза? Не помню. Может, на блиндажи пошла…

С чувством горечи Плахов выбрался к самому краю откоса и в нерешительности остановился. Отсюда, как и в прежние времена, открывались просторные дали: пологий, изрытый оврагами глинистый спуск, гладкое капустное ноле, извилистая кромка невидимой речушки, пронизанный солнцем редкий березняк-самосев на той стороне, заречные холмы, туманная синева леса. Н теперь эта спокойная, задумчивая ширь, это неяркое раздолье больше не трогали Плахова, не будили отклика.

— Тут их и положили, сердечных, — негромко сказал Капитоныч. — В одно утро и полегли.

— Кто? — не понял Плахов.

— А моряки. Морская пехота. Выбрались они, значит, после речки на ровное место, изготовились к штурму, а туман возьми да и развейся. А на высотке у немца — бронеколпак, пулемёты. Ему всё видать, как на ладони. Заметили там наших, отсекли от своих и давай утюжить. Чёрных, на белом снегу. Так и остались ребята…

— Именно здесь? — недоверчиво спросила Ася.

— Ну да. В аккурат где капуста. В марте это было, в сорок третьем. Застоялся тут фронт, застрял на целый год. Наши решили тогда прощупать оборону, провести разведку боем. Оно бы и сошло, да туман подвёл… Отсюда она и пошла, Курская дуга, ещё с весны. Самые жгучие места.

— И что же, так никто и не уцелел? — встревожилась Ася.

— Нет, почему? Приезжал тут один, рассказывал. Говорит, а у самого слёзы в глазах. Всё ребят вспоминал: хорошие, говорит, хлопцы, боевой народ… Ранили его тогда. Ранили, значит, а шевельнуться не смей. Чуть подымешь голову, и сразу поливают свинцом. Пристрелялись, гады. Лежу, говорит, замерз до печёнок, заледенел, как сосулька. И деться некуда — пришить могут. Так и терпел до вечера. Только ночью и вынесли.

— Это ужасно! — вырвалось у Аси.

Плахов ошарашенно смотрел на ровный, разлинованный всходами участок, силился представить на нём поникшие, скошенные смертью тела и не мог. Не вязались они с этими по-младенчески нежными ростками жизни, благодатными далями, ласковым предвечерним небом. На миг почудилось ему, будто уже не моряки, а он сам крадётся по полю, заросший и потный, отрезанный от своих, на прицеле у врага. Напружинилась у него вдруг каждая жилочка, тело стало пустым и лёгким, тяжко бухало в груди сердце. Этот неуёмный озноб, этот охотничий азарт и горячая отвага в душе…

Ощущение было настолько сильным, что ладони у Плахова вспотели. Волнуясь и спеша, он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, высвободил шею, смущенно пробормотал:

— Ох и духотища…

Только теперь, перед лицом прошлой трагедии, его затея с возвращением показалось ему ненужной и мелкой. А еще подумалось ему, что жить рядом с моряками надо честно и строго — перед погибшими не слукавишь.

— А вы, как видно, не забываете моряков, — вслух сказал он.

— Приходится. Как инвалид, я тут свободней прочих, вот и назвался дневалить над вечным покоем. Да разве одни моряки? Гибли здесь и другие. Попила речка кровушки… А хоронили ребят где придётся, где позволяли условия. Непорядок, верно? Люди, а лежат где попало… Лет шесть назад решили у нас перезахоронки устроить. Пряжки находили, пуговицы, звездочки, подковы от сапог. Жуткая, скажу я вам, картина. Люди вокруг, бабы голосят… Не нравилась мне тогда эта выдумка. Зачем, думаю, покойников тревожить? А ить святое дело произвели, до нутра всколыхнули. Ожила история. Теперь вместе и лежат вон там, под обелиском,— Капитоныч указал на зубчатую гряду деревьев, над которой возвышался ребристый шпиль. — Там и гостей встречаем, и митинги проводим в победные дни. Туда и наши женщины поминать ходят. Вроде как по-семейному, к сродственникам.

И он первым заковылял к братской могиле.

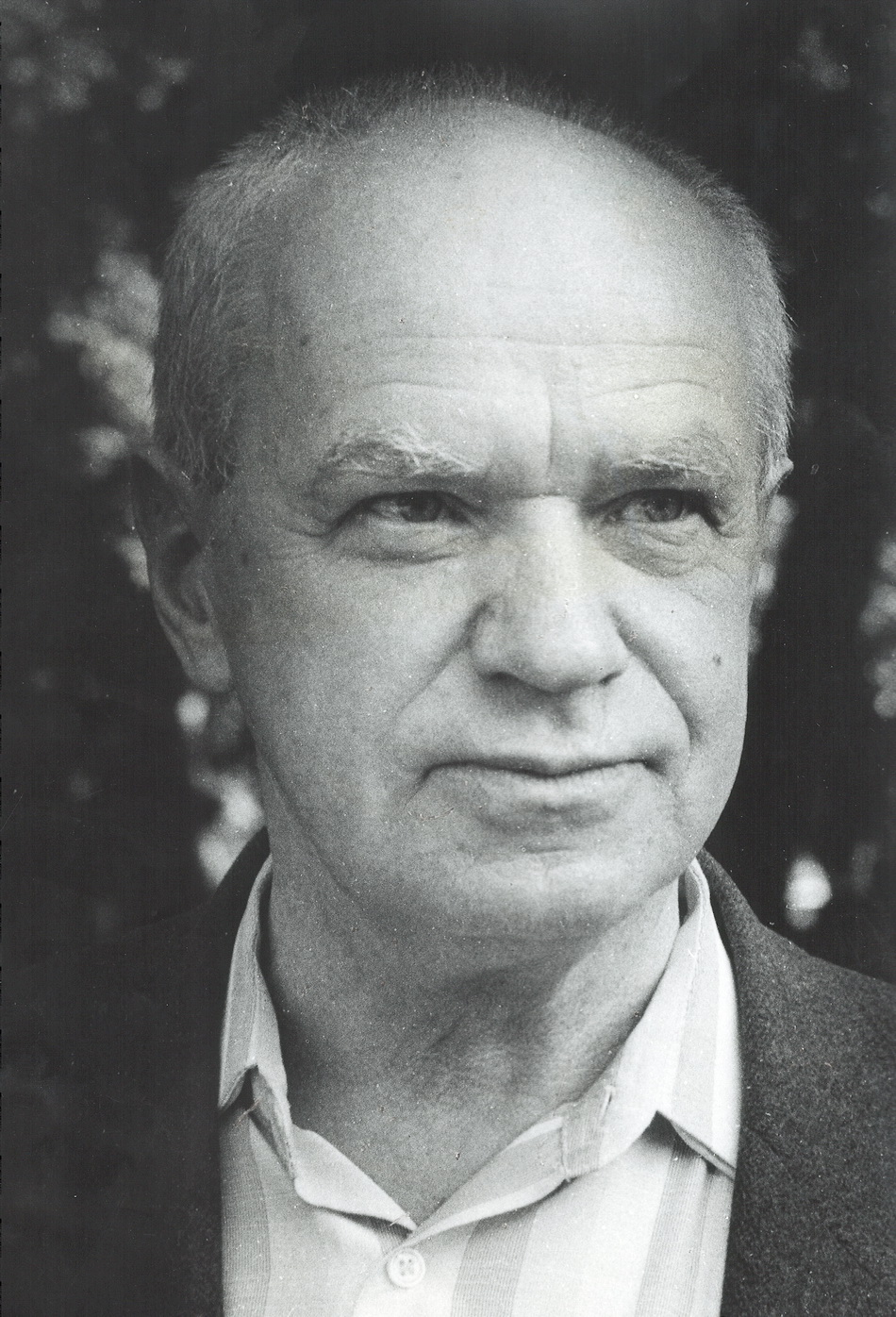

Обычная металлическая ограда, каменные ступени, цветник в оправе из кирпича, скорбная надпись. На торцовой стене массивного основания, под глянцем фарфора — одинокий портрет: молодое, по-детски одутловатое лицо, доверчивый взгляд, густые брови вразлёт.

— Ездит одна старушка к сыну, — пояснил Капптоныч. — До сих пор убивается. Упросила повесить. Может, и не следовало выделять, а как откажешь?

У подножия цвели ромашки, блестела на монументе свежая краска. Здесь, за деревьями, тишина представлялась густой, глубокой, застывшей на века. Вдали цепочкой вышагивал к речке, желтыми комками скатывался со склона утиный выводок, веселым пламенем горела на взлобке парусная флотилия пурпурно-алых комбайнов.

— Какая силища, — заметил Капитоныч. — Целая армада. Хоть завтра в поле… Раньше на этом месте школа стояла. Не помнишь? Бывший барский дом. Война подчистила. А скольких людей она подобрала! Напоролся на мину Филька Сухорукий, нашли под снегом Анюту Лаврухину…

— Это какую? — томимый недобрым предчувствием, забеспокоился Плахов. — Нюньку, наверно? Беленькая такая, с косами…

— Её. Выгнали их, значит, фрицы из погребов, велели в тылы пробираться. А на дворе пурга. А одежонки на людях — всего ничего. Ну и расстрялась она, поди, со своими. Только весной и откопали. Снегу тогда насорило — пропасть…

«Вот оно как, — с бессильным гневом подумал Плахов, — Да чем же она провинилась, чем заслужила такую судьбу?» И заныло в груди горькое чувство вины: вот, полегли они, отмучились, а он остался, ходит по земле, здоровый и праздный, как заезжий турист. Да здесь не смотреть, не спрашивать надо, а стоять молча, навытяжку, с непокрытой головой…

Лишь на обратном пути мужчины oбнаружили отсутствие Аси. Её тонкий, обтянутый пронзительно-синей тканью стан резко выделялся внизу, на приглушённо-салатном фоне злополучного поля. Вот она присела, склонила голову, протянула руки к земле…

— Ничего она там не найдет, — прогудел Капитоныч. — Видать, мода у девчат такая — в штанах ходить,— рассуждал он.— Может, оно и удобно в дороге, все лучше, чем лытки голые выставлять, а непривычно. Как иностранка… Не угонишься за молодыми, они теперь ну прямо реактивными стали. И внук мой тоже. Сопля соплёй, а туда же, выкомаривать. Давеча еле согнал с мотоцикла. Ах ты, говорю, анчутка, ты что это технику гробишь? Хочешь шею себе свернуть? Насилушки оттянул. Тоже, покоритель пространства… О чем задумался-то? — вдруг спросил он.

— Да вот, устыдился собственных мыслей, — признался Плахов. — Прикидывал было, не обосноваться ли мне у вас, местечко приглядывал, а теперь понял: мелковаты запросы.

— Это ты зря. Живым живое. Места у нас видные, знатные. Примем с дорогой душой.

— Могу ещё пригодиться. Механик я по двигателям…

— Да ну! — загорелся Капитоныч. — Евгения наша ухватится — только дай!

— Знаю. Только не всё сразу. Взвесить надо, уговорить жену…

Скоро их догнала Ася. Она поравнялась с отцом, уцепилась за его локоть, умерила шаг.

— Как думаешь, сколько им было? — негромко спросила она.

— Кому?

— Ну, морякам.

— Наверно, твоего возраста. Может, чуть старше.

— И всё, и конец. Трудно умирать молодым…

— Да. Нелегко.

К машине они подошли молча, в последний раз огляделись.

— Вот вам и Настин двор, — опять загудел Капитоныч. — Как говорится, вопросы будут? Нет? Ну тогда, это самое, подбросьте меня к правлению. Доложить надо.

— Само собой, — согласился Плахов и с улыбкой добавил: — Отчитаться, значит? Что, строгий у вас председатель?

— Не так чтобы строгая, а порядок любит.

— И что же? Получается у неё?

— Управляется. Как все, так и она. Обладилась. А поначалу её, бывало, ни во что не ставили. Сойдутся наши мужички в кабинете, рассядутся на столах, дымят, лясы точат, тянут волынку. И я, старый дурень, тоже роптал. Почему это, мыслю себе, пигалица мной будет командовать? Мужчины не нашлось, что ли? Такой ладной да кругленькой только парней охмурять, а она в начальство метит… Не скоро признали нашу Евгению. А нынче уже без причины не зайдёшь, не задымишь, не засидишься…

Они вернулись к правлению, поднялись па крыльцо. В этот раз Горчакова осталась за столом. Зябким, чисто женским движением она сплела на груди руки и откинулась к стене, тугая и округлая, как свежеиспеченный хлеб.

— Докладывайте, — потребовала она. — Нашли свою, точку отсчёта?

— Увы, никаких следов, — отозвался Плахов. — Впрочем, это не суть важно. Какой у вас здесь, оказывается, кромешный ад был, какие трагедии разыгрались. Просто в голове не укладывается.

— Вот и я тоже, — подхватила Горчакова. — Сколько живу, а никак не привыкну. Словно по кладбищу ходишь…

За окном синело небо, кудрявился на створке ворот оранжевый пучок солнца, а в кабинете смеркалось. Капитоныч нащупал было выключатель, но Ася опередила его.

— Нет, нет! Не надо! — вскинулась она с испугом. — Не надо зажигать… — И, как бы заглаживая свою резкость, уже мягче добавила: — Так лучше. А вы… Вы ведь тоже воевали?

— Я-то? — удивился Капитоныч. — А как же! Было дело, только не здесь, а под Вязьмой. Там меня и подстерегли. Стебануло осколком. И очутился я на земле, на мёрзлой кочке. Нога как с пару зашлась, печёт — хоть криком кричи. А подняться не могу. Спасибо, Азата увидел, башкира из первого взвода. Чёрный, как деготь, съёжился весь. Ты что это, окликаю его, потерял? И почему здесь, спрашиваю. Повернулся он, пялит на меня свои глазищи, будто попритчилось ему. Виноват, отвечает, отстал… Как так отстал, говорю, когда наши ужо во-он где? Напал на него, а сам ослабел и с места не сдвинусь. Куда и силушка делась. Ну, поостыл я трошки. Подойди, говорю, сучий сын, давай перевязывай… Потянул он за сапог, а сапог не снимается. Режь, говорю, к чёртовой матери! Будем живы — новые наживём. Он режет, а я света не вижу, зубами скриплю. Горит моя ноженька, в глазах туман… Перевязал он меня, даже взмок от усердия. А в роще стреляют, бухают взрывы. Если что, отбивайся до последнего, наказываю, понял? Понял, понял, кивает он мне. Тут я и обмер. Очнулся в медсанбате. Чую: живой. И словно полегче стало. А мне говорят: деревня — наша. То-то рад был! И жив остался, и деревню взяли. А вскорости и Вязьму отбили. Ну, а я отвоевался.

— А я войны не видела, бомбёжек не знала, — заговорила Горчакова. — Жили мы тогда за Пензой, фронт далеко. Я девчушкой была. Помню только нужду, бедность да похоронки. Всё мечтала: вот бы хлебушка вволю… Оттого, может, и в агрономы подалась…

Плахов слушал эти признания и думал о том, что у каждого из них остались свои зарубки, свои отметины. Ему, например, врезался в память мглистый, заиндевелый Урал, копоть заводских труб, рабочие смены от темна до темна, без отпусков и выходных дней. Некогда было передохнуть, постирать бельишко, починить свою военпредовскую шинель. Едва доберёшься до койки — и уже спишь. И сухие, восковые лица рабочих, их воспалённые взгляды вспомнились ему, и голодные глаза мальчишек из ремесленного — недоедали все, но особой болью отзывались в сознании эти неспокойные, бегающие глаза ребятишек…

Да, у каждого свои рубцы, свои горести, а судьба на всех одна. Лишь в годину испытаний остро осознаёшь свою принадлежность к народу, свою кровную сопричастность большим событиям. В такую пору нельзя одному, надо держаться своего роду-племени, обороняться в общем строю…

— Спасибо вам за всё, — наконец, заговорил он. — Нам пора и ехать. Нужно прощаться.

— Как прощаться? — удивилась Горчакова. — Почему такая спешка? Или что не понравилось? А я-то прикидываю, куда вас определить. Остались бы…

— Не можем. Надо успеть на трассу да ещё в городе побывать. Нас ждут.

— Что ж, вам видней. А примем всегда.

Она разомкнула сплетенные руки, поднялась, проводила гостей до крыльца.

— Тогда счастливо добраться.

Неожиданно Ася приникла к ней и чмокнула в щёку.

— Во-о! Это по-нашему, по-свойски, — одобрительно крякнул Капитоныч и подмигнул Плахову. — Думай, земляк, думай. Да про нас не забывай.

Плахов развернул «Жигули», протяжно посигналил на прощание и направил машину в распахнутые ворота. Минут через двадцать пришлось включить фары.

Чернели на обочине густые сплетения леса, просвечивало сквозь гнутые коряги и ветки сиреневое небо. Путаные заросли таили в себе смутную угрозу, от них веяло болотным холодом, разило чем-то злым и недобрым, будто и сейчас ещё среди комлей и кочек засели, карауля друг дружку, солдаты враждующих армий.

Ася придвинулась к отцу, прижалась к нему, невольно понижая голос, виновато призналась:

— Такое гадкое чувство, будто целятся в тебя. Мерзко, как лягушку подкинули…

— Отцелились,— успокоил её Плахов, не отрывая взгляда от дороги. — Дорвались вон куда, а не прошли. Как говорили предки, кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет…

Вскоре миновали расположенный на высоком холме районный центр. Его тёмные, чётко выписанные макушки садов и крыш словно подпирали шелковистый закат.

Старый, ветхий городок… Его кручи и промоины помнили века, видели историю. Вероятно, раньше он был грозной, могучей крепостью, умел постоять за себя — столетиями здешние края находились в гуще страстей и борений… И ребята с девчонками из этого городка, — они торчали на пустынной трассе, ослеплённые светом автомобиля, вереницей выстроившись на обочине, — что их сюда влечёт, чего они ждут?

… А моряки были постарше…

… Наши рубцы и раны… Сколько лет бинтуем, перевязываем их, а они всё ноют…

— Ой, смотри: заяц! — обрадовалась Ася.

Плахов притормозил. Они завороженно следили за тем, как неспешно перебирал ногами, вальяжно пересекал дорогу, белея хвостом, лопоухий русак.

— Какой смешной…

И снова серой лентой поднималась из глубины, летела на свет лучей дорога, медленно остывало впереди лиловое небо. Покачивались по сторонам сонные, поглощённые темнотой поля, бежала навстречу обширная, без конца и без края, земля.